使い続けたいあなたへ。曲げわっぱの修理方法とは

はじめに

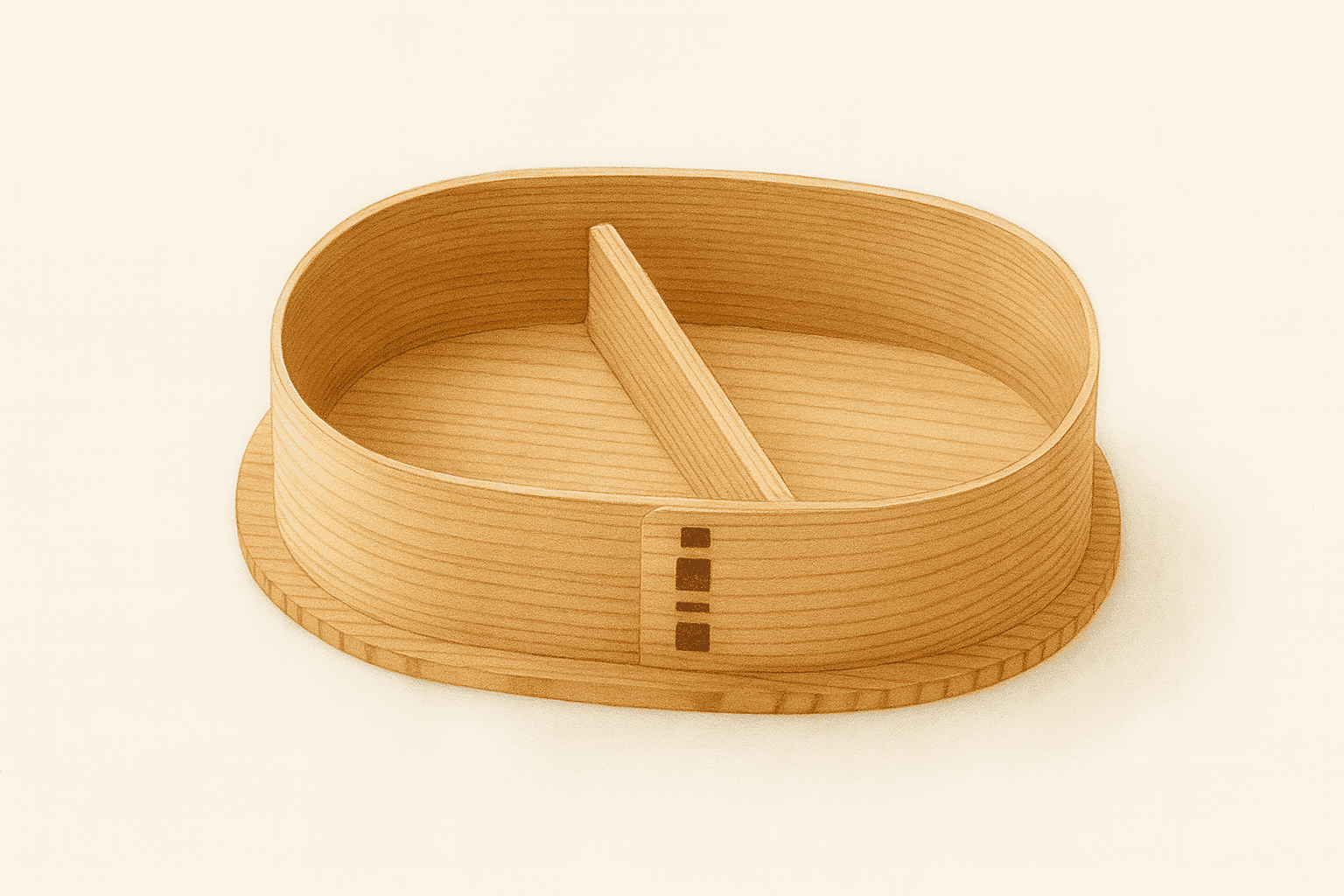

毎日のごはんが、もっと美味しくなる。そう感じさせてくれるのが、木の温もりあふれる「曲げわっぱ」です。

けれど、長年使っているとひび割れや反り、黒ずみなどの悩みが出てきて、「これってもう使えないのかな?」と心配になることもあるかもしれません。

この記事では、曲げわっぱを愛用しているあなたのために、代表的なトラブルとその修理方法、日々のお手入れまで丁寧に解説していきます。

大切なお弁当箱を、もっと長く、もっと愛せる存在に。伝統の知恵と現代の工夫を組み合わせて、使い続ける喜びをご紹介します。

第1章:木のぬくもり、曲げわっぱの魅力と個性

自然素材が生む美しさと機能性

「曲げわっぱ」は伝統工芸品として一般的に使用されている名称ですが、「大館曲げわっぱ」は、曲物の中で唯一国指定伝統的工芸品に指定されているものです。

伝統的工芸品とは、地域に根ざした技術や材料を用い、長い歴史の中で受け継がれてきた手仕事の逸品です。天然素材の温もりと職人技が光る「大館曲げわっぱ」は、日常に上質な彩りを添えてくれます。

天然の杉を使用し、職人の手によって一つ一つ丁寧に仕上げられたその姿は、まるで木が生きているような温もりを感じさせてくれます。

その魅力は見た目だけではありません。杉には自然の調湿機能があり、ご飯の余分な蒸気を吸収しつつ、乾燥しすぎず適度な湿度を保ってくれます。

だからこそ、冷めたお弁当でもふっくらとした食感を保ち、美味しく感じられるのです。曲げわっぱを使ったご飯は「冷めてもおいしい」と言われる理由はここにあります。

木の香りがほんのりと漂い、蓋を開けたときの楽しさもひとしお。香料や添加物に頼らず、自然な香りに包まれて食事ができるという点も、多くの人から支持される理由です。

加えて、曲げわっぱはとても軽量で持ち運びやすく、毎日のお弁当にもぴったり。プラスチックや金属製の容器とは異なり、手に取ったときの感触が柔らかく、どこか懐かしさを感じさせてくれます。

木製でありながら驚くほど丈夫。きちんとお手入れをすれば、10年、20年と使い続けることができるのです。

そして何より、曲げわっぱには「唯一無二の個性」があります。同じ木目は一つとして存在しないため、購入したその品は、まさに世界にひとつだけの器。手にするたびに、その存在が特別であることを実感できます。

ただし、天然木でできているため、扱い方には注意が必要です。

乾燥しすぎれば割れや反りが生じやすく、湿気の多い場所に置けばカビが生えることもあります。

直射日光や急激な温度変化も木にとってはストレスになります。日々の使い方や保管方法によって、寿命に大きな差が出るのが曲げわっぱの特徴です。

気をつけるポイントさえ理解していれば、長く快適に使い続けることができます。そして、もしトラブルが起きてしまっても、きちんと修理をすれば元通りに使えるのです。

次章では、実際に起こりやすいトラブルの種類や症状を詳しく見ていきましょう。

第2章:よくあるトラブルを知っておこう

曲げわっぱを使っていると、「あれ? いつの間にか割れてる…」「汁が漏れる?」など、思いがけないトラブルが起きることがあります。

ここでは、実際によく寄せられる不具合の事例とその原因について紹介していきます。あらかじめ知っておくことで、慌てずに対処ができ、修理の必要性にも気づきやすくなります。

1:黒ずみ

長年の仕様でコーティングが剥がれてしまい、そこから油分やデンプンが染み込んでしまい黒ずみを発生させるケースが多いです。

湿ったまま保管したり、洗ったあと十分に乾燥させないでしまってしまうと、黒ずんだシミができてしまいます。

特に梅雨時期など湿度の高い季節は、カビが発生しやすく注意が必要です。

自然素材ゆえ、化学薬品によるカビ取りなどは使用できませんので、予防が何より大切になります。

2:キズ、欠け

こちらは曲げわっぱの縁や角がぶつかった際に、一部が削れたり欠けたりすることで発生します。

例えば、洗い物の際に他の食器とぶつけてしまったり、硬いものと一緒に保管していたりすると、ふとした瞬間に角が欠けることがあります。

軽微な欠けであれば削って整えることで対応できますが、深く欠けている場合は修理が必要になります。

3:底板や接合部の隙間」からの汁漏れも注意ポイント

経年による木材の収縮が原因で、目に見えないほどの隙間が生まれることがあります。

煮物など水分の多いおかずを入れたときに、底からじわじわと漏れてしまう場合は、このような隙間が原因です。

4:蓋の反り

木は湿気を吸ったり乾燥したりすることで、膨らんだり縮んだりする性質があります。

特に蓋は薄く加工されているため、気温や湿度の変化を受けやすく、反りが出てしまうことがあります。

反りが大きいと蓋が浮いてしまい、密閉性が損なわれてしまうこともあります。

このように、曲げわっぱのトラブルにはさまざまな原因があります。

ですが、どれも天然素材ならではの特性によるものです。裏を返せば、自然な素材であるがゆえに、適切な環境で使い、丁寧に扱えば、トラブルはぐんと減らすことができるのです。

万が一、こうしたトラブルが発生しても、適切な修理をすれば再び活用できます。

次章では、自分でできる簡単な修理方法やお手入れについて、具体的にご紹介していきます。

第3章:職人にお願いする修理のすすめ

自分でできるケアにも限界があります。

自分でできるケアにも限界があります。

ひび割れが広範囲に及んでいる場合や、底板の接着が外れてしまったようなケースでは、やはり職人の技術が必要となります。

曲げわっぱは繊細な構造をしており、間違った方法で手を加えてしまうと状態が悪化することもあるため、無理は禁物です。

たとえば、「本体にぐるりと入ってしまった亀裂」や、「底板の隙間からの明らかな汁漏れ」は、自分では直しきれません。こうした症状が出た場合は、迷わず修理の専門家に相談しましょう。

壊れても大丈夫。職人の手でよみがえる曲げわっぱ

職人による修理では、まず破損状況を確認したうえで、適切な素材と技法で修復が行われます。

具体的には、裂けた部分を丁寧に接着し、圧着しながら乾燥させ、必要であれば表面を削り直して高さを整えます。

底板が外れてしまった場合には、新しい板材を用いてはめ込み、木の呼吸を妨げないように工夫して接着します。

「欠け」についても、単純に切り落として滑らかにするだけではなく、接着と仕上げにおいて非常に高い精度が求められます。

見た目の美しさと実用性のバランスを取りながら仕上げるのが、職人仕事ならではの強みです。

また、修理を依頼する際には、まず購入したメーカーに問い合わせるのが安心です。

特に大館工芸社では、お客様からの修理依頼をメールや電話で受け付けており、事前に写真を添えて状態を伝えることで、対応の可否や見積もりなどをスムーズに進めることができます。

修理に出すときは、製品を傷つけないように緩衝材(プチプチなど)で包み、段ボール箱に入れて発送します。

発送前に、購入時の保証書や品番などがあれば同封しておくとより丁寧です。

修理には1〜2ヶ月程度かかることが一般的ですが、その間、職人の手によって一つひとつ丁寧に再生されていきます。

修理後には、表面の光沢がよみがえり、まるで新品のような美しさに驚くかもしれません。

けれど、その美しさの中には、これまでの使用によって刻まれた「生活の記憶」もちゃんと残っているのが、曲げわっぱならではの魅力です。

自分では手に負えないトラブルが発生しても、職人の手によって再び使えるようになることで、ものを大切にする気持ちや、丁寧な暮らしの意識がさらに深まることでしょう。

第4章:長く美しく使い続けるための工夫

修理を経て蘇った曲げわっぱを、これから先もずっと使い続けたい。そんな気持ちを持つ方のために、日々の使い方や保管方法を改めて見直してみましょう。

ちょっとした心がけひとつで、曲げわっぱの寿命はぐんと伸びます。

1:洗うときは、中性洗剤を使って優しく手洗いしましょう

たわしや硬いスポンジは、木の表面を傷つける原因になります。

使用後は、家庭用洗剤や中性洗剤をスポンジにつけて、優しく手洗いしましょう。

2:洗ったあとはしっかり水気を拭き取り、風通しのよい場所で自然乾燥させましょう

横向きに立てて、風が当たるようにするのが理想的です。

湿った状態のまま蓋をしてしまったり、通気の悪い引き出しにしまうと、カビやシミが発生しやすくなってしまいます。

保管場所にも気を配りたいところです。湿度が高すぎる場所や直射日光が当たる場所は避け、室内でも風通しの良い棚や箱の中で保管してください。

可能であれば、数週間に一度は蓋を開けて空気に触れさせ、木の呼吸を助けるのもおすすめです。

3:定期的に曲げわっぱの状態を見てあげることが大切です

「ちょっと反ってきたかも?」「ここ、黒ずんでないかな?」という小さな変化を見逃さず、早めに対処すれば、大きなトラブルにはなりません。

曲げわっぱは決して使い捨ての道具ではなく、長く育てていく器です。

年月を重ねるほどに、色合いや手触りにも味わいが増し、自分だけの特別な一品になっていきます。

その過程もまた、暮らしの楽しみのひとつと言えるのではないでしょうか。

まとめ

曲げわっぱは、手間をかけるほどに愛着が増し、使えば使うほど自分らしい味わいが出てくる器です。多少の不具合があっても、修理やお手入れを通して再び元気を取り戻すことができます。

大館工芸社では、お客様の大切な曲げわっぱを長くご愛用いただけるよう、修理やお手入れのご相談も承っております。もし困ったことがあれば、ぜひお気軽にご連絡ください。

▶ 大館工芸社 修理受付フォームはこちら