長く美しく使うために。曲げわっぱのお手入れ方法

はじめに

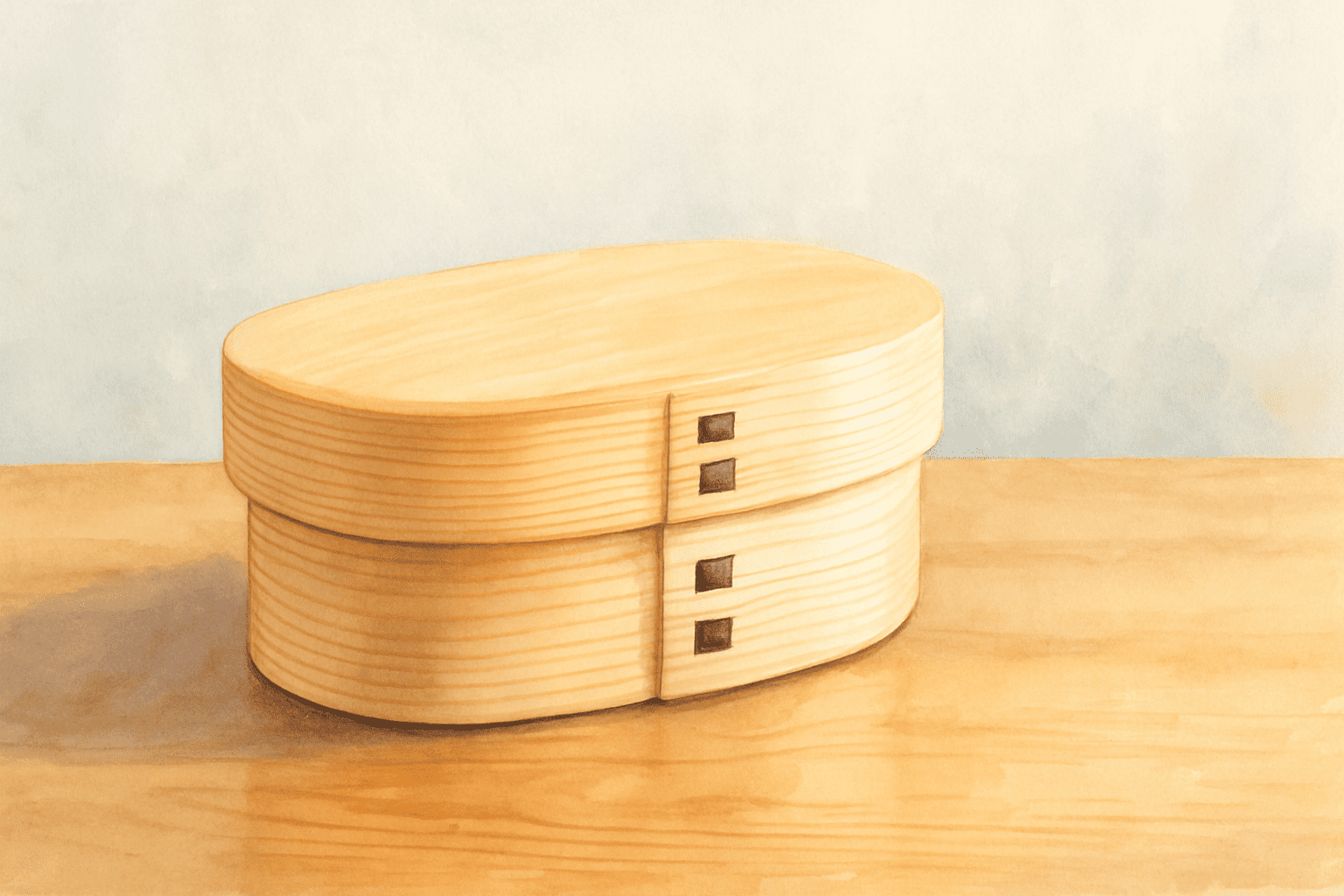

毎日のお弁当や食卓に、木のぬくもりを添えてくれる「曲げわっぱ」。

そのやさしい佇まいや、素材ならではの調湿性、そして美しい木目に惹かれて手に取る方も多いのではないでしょうか。

けれども、いざ使ってみようとすると「お手入れって難しそう」「カビが生えたらどうしよう」と不安に思う声も耳にします。

実は、曲げわっぱのお手入れはそれほど大変なものではなく、いくつかのポイントを知っていれば初心者でも安心して使い続けられます。

この記事では、曲げわっぱを初めて使う方から長年愛用されている方まで、どなたにも役立つ「正しいお手入れ方法」について、わかりやすくご紹介します。

第1章:毎日のお手入れが大切。基本の洗い方と乾かし方

曲げわっぱのお手入れ方法とは?美しさを保つ5つの基本習慣

曲げわっぱを美しく長持ちさせるために、もっとも大切なのが「日々のお手入れ」です。 実は、特別な洗剤や道具を用意する必要はありません。

使うのは、柔らかいスポンジと台所用中性洗剤、そして少しの気配り。

それだけで、曲げわっぱの美しさと清潔さを保つことができます。

①使用後はなるべく早く洗うことが望ましい

ごはんやおかずの油分が長時間ついたままになると、木に染み込み、シミやにおいの原因となってしまいます。 そのため、食後はできるだけ早めに水でさっとすすぎましょう。

②水で流した後は、柔らかいスポンジに中性洗剤をつけて、優しくなでるように洗う

ここで注意したいのが「たわし」や「メラミンスポンジ」の使用です。これらは木肌を傷める恐れがあるため、絶対に使用しないでください。

また、強くこすりすぎると木が毛羽立ち、表面がざらついてしまいます。

③しっかり洗ったあとは、すぐに水気を拭き取る

乾いた布巾やキッチンペーパーで全体を丁寧に拭き取り、その後は風通しの良い場所でしっかりと自然乾燥させます。

この「乾かす」という工程が、調湿機能を復活させるためにとても重要で、湿気が残ったまま収納してしまうとカビの原因になります。

④乾燥の際に避けたいのが「直射日光」

日当たりのよい窓辺などに置いてしまうと、木が急激に乾燥してしまい、ひび割れの原因になることがあります。

また、電子レンジや食洗機の使用も避けましょう。これらは熱や水分による急激な変化を引き起こし、曲げわっぱの変形や割れの原因になりかねません。

⑤乾燥が終わったら、蓋を開けたまま保管するのがおすすめ

蓋を閉めたまま収納すると、内部に湿気がこもってしまいます。 通気性を保つことで、木材特有の呼吸を妨げず、自然な状態をキープすることができます。

日々の使い方を少し工夫するだけで、曲げわっぱは驚くほど長持ちします。

「丁寧に扱う」という気持ちが、道具への愛着へとつながり、やがては暮らしの豊かさを実感できるようになります。

第2章:カビを防いで清潔に。保管方法と湿気対策

1:曲げわっぱのカビ対策とは?正しい乾燥と保管で長持ちさせるコツ

曲げわっぱを使う上で、もっとも多く寄せられる心配ごとのひとつが「カビ」です。

木という自然素材は、どうしても湿気や環境に敏感であり、油断するとカビが発生してしまうことがあります。

まず大前提として、カビは「湿気・温度・栄養分」が揃うと発生しやすくなります。 曲げわっぱの場合、食べ物の残りや水分がしっかりと取り除かれていないと、曲げわっぱの内部に湿気がこもりやすくなり、そこからカビの温床になります。

カビを防ぐ第一歩は、前章でもお伝えした「しっかりと乾燥させる」ことです。 洗ったあと、布巾などで水分をしっかり拭き取り、その後は風通しの良い場所で十分に自然乾燥を行ってください。

乾燥が終わったら、保管場所にもひと工夫が必要です。 湿気のこもりやすいシンク下や密閉された引き出しは避け、空気の流れがある棚や食器棚の上段などに置くようにしましょう。

また、保管時には蓋をしないか、蓋をずらした状態にしておくことで、通気性を保てます。 収納時に新聞紙や乾燥剤を一緒に入れるのも有効です。

ただし、化学的な乾燥剤は木に影響することもあるため、自然素材のものを選ぶと安心です。

どうしても湿度が高くなる梅雨時期や、キッチン周辺の換気が悪い場合には、時折日陰干しを行うとよいでしょう。 風通しのよい日陰に数時間置いておくことで、湿気を飛ばし、木をリフレッシュすることができます。

2:カビが生えてしまった際は

万が一カビが生えてしまった場合でも、あきらめる必要はありません。

ただし、自己流でこすったり削ったりするのは厳禁です。

軽度・重度にかかわらず、まずは製造メーカーや専門の修理対応を行っているところに相談しましょう。適切な修理によって、再び安心して使えるようになる場合もあります。

また、漂白剤などの強い化学薬品も使用は厳禁です。 木材にしみ込んでしまい、色が変わったり、香りが残ってしまったりすることがあります。

日々のちょっとした気づかいや工夫で、曲げわっぱはぐっと清潔に保つことができます。 次章では、意外と知られていない「ウレタン塗装」と「白木(無塗装)」の違いと、それぞれの正しい手入れ方法をご紹介します。

第3章:塗装の違いを知る。ウレタン塗装と白木の手入れ

1:白木仕上げとは?魅力とお手入れの注意点を解説

曲げわっぱには大きく分けて2種類の仕上げ方法があります。

それが「白木(無塗装)」と「ウレタン塗装」です。 この違いは、見た目や使い心地だけでなく、日々のお手入れ方法にも大きな影響を与えます。

まず「白木」とは、木材の素地をそのまま活かした仕上げです。

一切の塗装が施されていないため、木本来の香りや調湿性をそのまま楽しむことができます。

しかしその反面、汚れや油分を吸いやすく、カビが発生しやすいというデメリットもあります。 そのため、白木の曲げわっぱは特に「こまめなお手入れ」と「徹底した乾燥」が重要になります。

洗ったあとはすぐに水気を拭き取り、完全に乾燥させてから保管しましょう。

2:ウレタン塗装とは?扱いやすさと手入れのポイント

「ウレタン塗装」が施された曲げわっぱは、木の表面に薄い保護膜がある状態です。 この塗装により、水分や油分が木の内部に浸透しにくくなり、扱いやすくなっています。

特におかずにソースやタレなどを使いたい場合には、ウレタン塗装が適しているといえるでしょう。

お手入れ面でも、ウレタン塗装品は比較的簡単です。

通常の食器と同じように洗えますし、表面がなめらかなので汚れも落としやすく、乾きも早めです。

ただし、食洗機や電子レンジの使用は避けるのが無難です。塗装の劣化を早める恐れがあります。

3:白木とウレタン塗装、どっちを選ぶ?曲げわっぱの選び方

「見た目は似ているけど、中身はちがう」というのが、白木とウレタン塗装の関係です。 自分のライフスタイルや用途に合わせて、どちらが合っているかを選ぶことが大切です。

たとえば、お弁当の中身がごはん中心で、素朴な木の香りを楽しみたい方には白木が向いています。

一方で、手入れを手早く済ませたい方や、洋風のおかずなども気軽に詰めたい方にはウレタン塗装がぴったりです。

どちらを選んでも「丁寧な使い方」を心がければ、曲げわっぱは長く美しく使い続けることができます。

第4章:もし壊れたら?修理と買い替えのタイミング

1:曲げわっぱが割れたら修理できる?ヒビ割れの原因と対処法

曲げわっぱは丈夫な天然素材で作られているとはいえ、使い方や保管環境によっては劣化や破損が起こることもあります。

その際に「もう使えないの?」と不安になる方もいるかもしれませんが、実は簡単な修理で再び使えるケースも少なくありません。

よく見られるトラブルの一つが「ヒビ割れ」です。

特に乾燥不足や逆に急激な乾燥により、木が収縮し、表面に細かなヒビが入ることがあります。

ただし、自己流での修理は厳禁です。

市販の接着剤などを使用すると、食品に適さない成分が含まれている場合があり、安全性を損なう恐れがあります。

破損が見つかった場合は、無理に手を加えず、専門の修理対応を行っているところに相談しましょう。

2:変形・破損は直せる?予防法と修理・買い替えの目安

次に「変形」です。 水に長時間浸したままにしたり、急激に熱を加えることで、本体が歪んでしまうことがあります。

変形は自然には戻らないことが多いため、予防が最優先です。

変形が気になる場合は、専門の職人に相談するのがよいでしょう。

また、蓋や底の部分がはがれてしまうケースもあり、使用頻度が高い場合や劣化が進んでいる場合は、思い切って買い替えるのも選択肢です。

曲げわっぱの買い替え時期に明確な基準はありませんが、「木の香りがまったくしなくなった」「ひび割れが何度も繰り返される」「カビが内部にまで入り込んでしまった」などが目安となります。

見た目に変化がなくても、使い心地が落ちてきたと感じたら、新しい曲げわっぱを選ぶ楽しみも生まれます。

大切なのは、「無理に使い続けること」ではなく、「今の自分の生活に合った形で道具を活かすこと」です。

買い替えによって、また新たな気持ちでお弁当作りが楽しくなるということもあるでしょう。

第5章:より長く、より美しく。曲げわっぱと暮らすコツ

曲げわっぱを長く使うために。美しさを保つ日々の習慣とケアのコツ

曲げわっぱを長く美しく使い続けるためには、日々のちょっとした心がけが大切です。

それは、特別な道具や技術を使うことではなく、「自然素材と向き合う姿勢」そのものともいえます。

①使わない日を作らないこと

意外に思われるかもしれませんが、曲げわっぱは毎日使うことで木の表面が乾燥しすぎず、適度に湿度を保つことができます。

長期間使わずに保管していると、逆に乾燥しすぎてヒビが入りやすくなったり、湿気がこもってカビの原因になることもあります。

②「詰め方」も実は長持ちのコツ

アツアツのごはんをそのまま詰めるのではなく、少し冷ましてから詰めることで蒸気を防ぎ、湿気による劣化を抑えることができます。

③「におい移り」を防ぐ工夫も大切

使用後にしっかりと洗浄・乾燥をさせましょう。

④季節ごとのケアもおすすめ

特に湿度の高い夏場は風通しのよい場所での保管を心がけ、乾燥しがちな冬場には木が割れないよう湿度に注意します。

また、定期的にやさしく布で磨くことで、木肌のつやが増し、自然な美しさを保つことができます。

長く使えば使うほど、色合いが深くなり、手触りがなじんできます。

それはまるで、使う人との間に信頼関係が生まれていくような感覚です。

毎日の暮らしの中で、曲げわっぱにそっと手を添える瞬間に、木の温もりと穏やかな時間が宿るのです。

丁寧に使い続けることで、曲げわっぱはただの「お弁当箱」ではなく、暮らしのパートナーへと育っていきます。 そんな関係性を築くための、小さな習慣を大切にしてみてください。

まとめ

曲げわっぱは、正しいお手入れを知ることで長く美しく使える、心強い道具です。 洗い方・乾かし方・保管・塗装の違い・修理といったポイントを押さえれば、初心者の方でも安心して使い続けることができます。

丁寧に使えば使うほど味わいが増し、生活にやさしさと彩りを加えてくれる存在です。

これから曲げわっぱを手に取る方も、すでにご愛用中の方も、この機会にあらためてお手入れの基本を見直してみませんか?