曲げわっぱとは?木のぬくもりを感じる曲げわっぱを解説

はじめに

今、日本の伝統工芸品「曲げわっぱ」に注目が集まっています。

木のぬくもりを感じられる弁当箱として人気ですが、曲げわっぱとは一体どのようなものなのでしょうか。

本記事では、曲げわっぱの基本から歴史、魅力や使い方まで、長年曲げわっぱを製造する大館工芸社がやさしく解説します。

伝統に裏打ちされた本物の良さを知ることで、曲げわっぱへの理解が深まり、日々の暮らしに取り入れたくなるでしょう。

曲げわっぱに興味がある方も、名前だけ知っている方も、ぜひ最後までお付き合いください。

第1章:曲げわっぱとは何か?名前の由来と伝統の手仕事

1:美しい木目と技が光る、日本の伝統弁当箱『曲げわっぱ』

曲げわっぱとは、木を曲げて作られた日本の伝統的な木製容器です。材料には主に杉や檜などの薄い板が使われます。

中でも秋田杉は日本三大美林の一つに数えられる良質な木材で、木目が細かく美しい上に非常に香りも良いため、曲げわっぱの素材として最適とされています。

そうした板を熱湯や蒸気で十分に柔らかくし、円筒状に曲げて形を作り、継ぎ目を山桜の皮(樹皮)で縫い留め、底板をはめて仕上げます。

お弁当箱のイメージが強いですが、この曲げる技術で作られたおひつやお盆、さらには神社で使われる器まで、実はいろいろな種類があります。

全国各地に似た技法の曲げ物が伝わり、地域によって「メンパ」「曲物」など呼び名も様々ですが、秋田県の大館曲げわっぱが国の伝統的工芸品に指定され有名になったことで、一般には「曲げわっぱ」という名称が広く知られるようになりました。

2:毎日をちょっと豊かにする、木のぬくもりのある暮らし道具

曲げわっぱとは、職人が手作業で木を曲げて作る、木のぬくもりあふれる暮らしの道具です。

木目の美しさと素朴な風合いを楽しめる曲げわっぱは、和食だけでなく洋風のおかずも引き立ててくれます。

その自然で温かみのある見た目から、プラスチック製品にはない癒しの雰囲気を食卓にもたらしてくれるでしょう。

ふたを開けたときにふわりと広がる杉の香りも、曲げわっぱならではの楽しみです。

さらに、木が余分な蒸気を吸収してお弁当の湿度を調整してくれるため、ご飯が冷めてもふっくらとした美味しさを保ちやすいという実用面での利点も知られています。

伝統工芸品というと飾り物のように思われるかもしれませんが、曲げわっぱは昔から人々の暮らしで毎日使われてきた実用の器です。

現在でも気取らず普段の生活に取り入れやすい親しみやすさも、曲げわっぱの魅力と言えるでしょう。

こうした魅力から、曲げわっぱは贈り物や海外へのお土産としても喜ばれています。

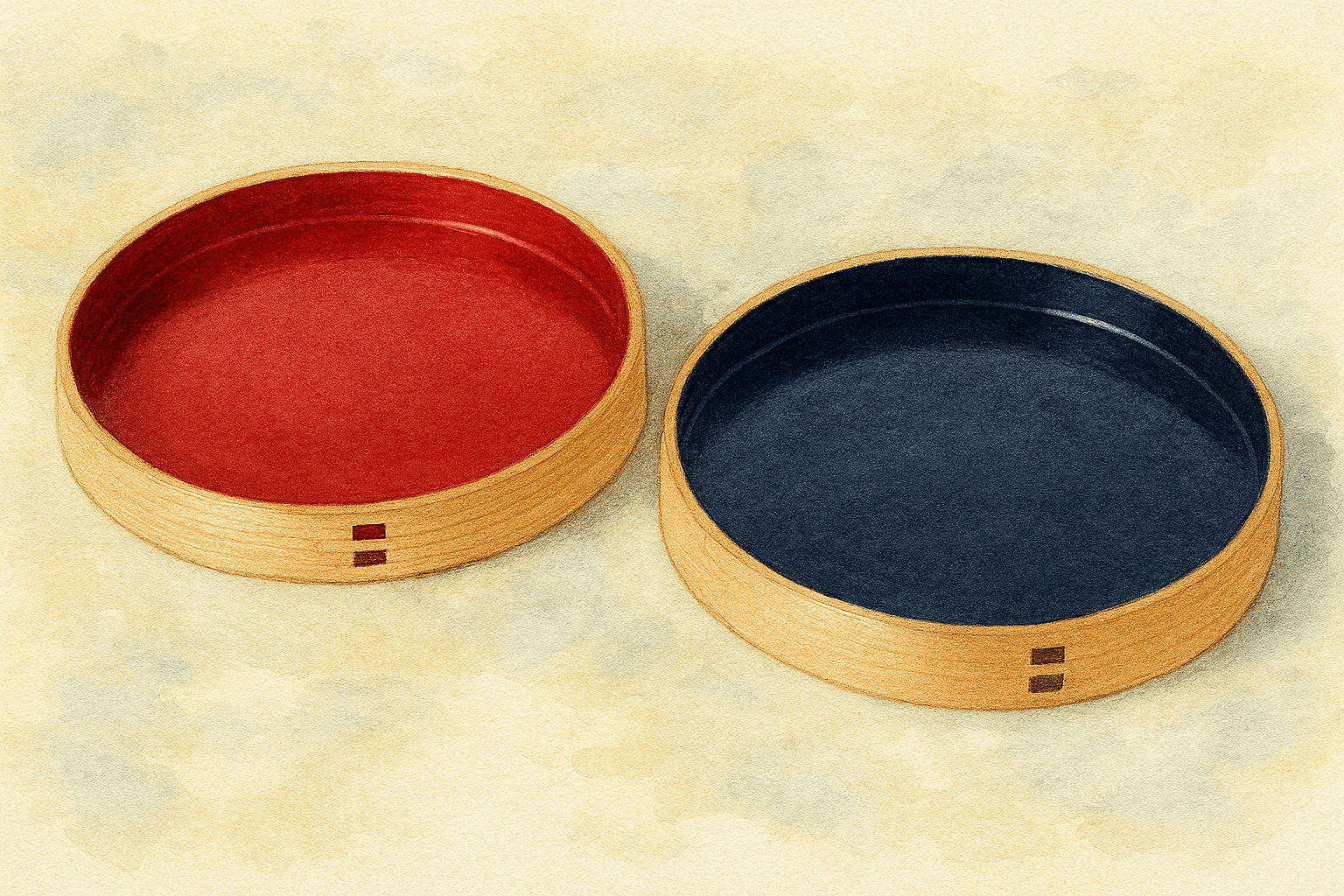

曲げわっぱのお弁当箱は楕円形や円形のものが一般的で、秋田杉の明るい木肌が美しく映えます。

仕上げには無塗装の白木のほか、伝統的な漆塗りや現代的なウレタン樹脂塗装の製品もあり、それぞれに風合いやお手入れのしやすさといった特徴があります。

第2章:千年の歴史を持つ曲げわっぱの歩みと復活の物語

1:千年の時を超えて。今も息づく曲げわっぱの原点

曲げわっぱの歴史は非常に古く、その起源は千年以上前にさかのぼります。

秋田県大館市にある大館工芸社には、平安時代(約1000年前)に作られたと推定される曲げわっぱのレプリカが展示されており、現代のものとほとんど変わらない形をしています。

当時からすでに曲げわっぱの技術が確立していたことに驚かされます。

2:秋田杉と武士が育てた、伝統工芸・曲げわっぱの物語

大館曲げわっぱが産業として盛んになったのは、今から約400年前の江戸時代です。

関ヶ原の戦い後に大館城主となった佐竹氏(佐竹西家)は、領内に豊富にある秋田杉に着目し、下級武士たちの副業として曲げわっぱ作りを奨励しました。丈夫で軽い曲げわっぱは副収入の手段となり、藩の特産品へと発展しました。

秋田杉の森林は古くから質が高いことで知られ、あの豊臣秀吉が城を築く際にわざわざ秋田杉を取り寄せたという逸話も残っています。

こうした良質な木材に支えられ、大館の曲げわっぱは江戸時代に人々の日用品として定着しました。

3:曲げわっぱの復活劇。伝統工芸が今ふたたび注目される理由

明治・大正・昭和と時代が移る中でも、曲げわっぱの製造は大館の地で受け継がれていきます。

しかし20世紀後半になると、プラスチック容器や電子レンジ対応の食器などの普及により、一時は曲げわっぱの需要が減少しました。

伝統的な木製のお弁当箱よりも安価で手入れの楽な製品に押され、職人の数も減少していきます。

そんな中、1980年(昭和55年)に大館まげわっぱが国の伝統的工芸品に指定され、曲げわっぱの価値が改めて認められました。

平成以降は本物志向や自然志向などの高まりとともに再び注目され、現代のライフスタイルに合った新製品も次々と生まれています。

例えば従来は弁当箱や飯器が中心でしたが、近年ではコーヒーカップや飲み物用コップなど現代の暮らしに合う製品も登場しています。

4:曲げわっぱの魅力、次世代へ。若き職人が受け継ぐ伝統工芸

現在では、SNSやメディアで曲げわっぱの魅力が紹介される機会も増え、都会の生活者にも広く知られるようになりました。

伝統工芸品というと職人の高齢化が心配されますが、大館では若い世代の職人も育ちつつあります。

当社・大館工芸社の工場でも実際に20代の職人が活躍しており、先人から受け継いだ技術を未来につないでいます。

長い年月を経て受け継がれてきた曲げわっぱの歴史は、現代において新たな息吹とともに続いているのです。

第3章:曲げわっぱができるまで。職人技が生む美と実用

1:美しい曲線を生む職人技

曲げわっぱができるまでの工程には、職人の緻密な手仕事が詰まっています。

まず材料となる秋田杉の板材は、美しい木目を持つ年輪の柾目(まさめ)の部分が選ばれます。これを厚さ7〜10ミリ程度の薄い板に挽き、曲げるための部材を用意します。

部材は熱湯で十分に煮沸され、柔らかくしてから木型に巻き付け、素早く曲げられます。まさに職人技です。

2:山桜の皮が生む美しい仕上がり

曲げられた板は形を保ったまま、約1日間かけてじっくり乾燥させます。十分に乾燥したところで、曲げ合わせた板の継ぎ目を山桜の樹皮で丁寧に縫い留めます。

山桜の皮は強靱で柔軟性があり、昔から曲げわっぱの留め具として活用されてきました。この縫い目がアクセントとなり、素朴な曲げわっぱの意匠にもなっています。

3:底板加工と仕上げ。丸みと木目が映える職人の技

次に、底板をはめ込む工程です。曲げ輪の片側に、ピッタリ合うように加工した薄い板を底板としてはめ込みます。

わずかな隙間もないように職人が微調整しながら収め、固定します。

続いて、外側や内側をカンナやヤスリで滑らかに仕上げていきます。

角がない丸みを帯びたフォルムと、木目が美しく整えられた表面が現れ、曲げわっぱの姿が完成していきます。

4:仕上げと塗装の違い

仕上げの段階では、製品によって塗装を施します。たとえば伝統的な漆塗りを行うことで、耐久性を高めつつ落ち着いた色合いに仕上げることができます。

またウレタン塗装が施された製品は、お手入れの手軽さを重視する向きには選ばれています。

5:職人の手仕事が生む温もりと品質

これらの工程はすべて職人の手作業で行われます。

分業化された工程では、曲げ、接着、底入れ、仕上げ磨きといった各工程を専門の職人が担当し、細部まで妥協なく丁寧に作り込んでいます。

一つの曲げわっぱが完成するまでには、完成まで約3~4週間を要すると言われます。

大量生産品にはない温もりを生み出すために、職人たちは時間と手間を惜しまず向き合っているのです。

日本各地に曲げ物の技法はありますが、その中で秋田の大館曲げわっぱは伝統的工芸品に指定されるだけあって、技術の高さに定評があります。

古代からほとんど変わらない製法で作られる曲げわっぱは、現代でも高い品質を保っています。

第4章:曲げわっぱの魅力とは?おいしさ・軽さ・美しさの秘密

曲げわっぱが長年にわたり愛され続けているのは、その機能性と見た目の美しさに秘密があります。ここでは曲げわっぱの主な魅力をいくつかご紹介しましょう。

1:ご飯が冷めても美味しい

曲げわっぱ最大の魅力は、時間が経ってもご飯の美味しさが保たれることです。木が呼吸するように湿度を調整してくれるため、炊きたてのご飯のふっくら感が持続します。

プラスチック容器のように蒸れてご飯がベタつくこともなく、冷めても柔らかいままです。さらに、秋田杉には抗菌作用もあり、食べ物が傷みにくいという利点もあります。

なお、木地そのままの白木には高い調湿作用がありますが、ウレタン塗装が施された製品でも、調湿機能がまったく失われるわけではありません。

白木に比べるとやや効果は劣りますが、適度に湿度を調整する力は十分に残っています。

2:軽くて丈夫

曲げわっぱは木を薄く加工しているため、見た目以上にとても軽量です。

実際に手に取ると、その軽さに驚くでしょう。通勤や通学でお弁当を持ち運ぶ際にも負担になりません。

また、長い板を曲げて丸みを帯びた形状にしていることで、角が無く割れにくく、丈夫さも兼ね備えています。

木製品は使い込むほどに木が締まって耐久性が増すと言われ、適切にお手入れすれば何十年も使い続けることができます。

3:料理が美味しそうに見える

シンプルで自然な木の色合いは、盛り付けた料理を引き立ててくれます。

曲げわっぱのお弁当箱に詰めると、普段のおかずや残り物さえもどこか上品に見えるから不思議です。

木の器は見た目に温かみがあり、また、お弁当箱の丸みのある深い形状は、中に詰めたおかずを立体的に美しく見せてくれる効果もあります。

彩りよく詰めれば、思わず写真に収めたくなるようなお弁当になるでしょう。

4:木の温もりと香り

曲げわっぱに触れると、木ならではの優しい手触りとほのかな香りを感じます。杉の爽やかな香りは蓋を開けたときにふわっと広がり、食欲をそそると同時に心を落ち着かせてくれます。

自然素材の器だからこそ得られる癒しの効果と言えるでしょう。

また、プラスチックにはないこの木の温もりが、食事の時間をより豊かなものにしてくれます。

これらの特徴によって、曲げわっぱは単なる容器以上の価値を持っています。また、天然素材で繰り返し使えるため環境に優しいことも評価されています。

機能と美しさを兼ね備えた曲げわっぱは、世代を超えて多くの人々に愛され続けているのです。

第5章:毎日の暮らしに寄り添う曲げわっぱの使い方とお手入れ

曲げわっぱはお弁当箱としてはもちろん、家庭の食卓でも活躍します。

例えば炊き立てのご飯をおひつに移し替えれば、木が余分な蒸気を吸収してくれるので冷めてもふっくらとした食感が続きます。

お茶碗によそっても香りが良く、一層美味しく感じられるでしょう。

また、曲げわっぱのお盆や皿を使えば、いつもの料理やスイーツもお店のようにおしゃれに演出できます。

和食だけでなくサラダやパンなど洋風のメニューにも自然にマッチし、テーブルコーディネートの幅が広がります。

では、曲げわっぱを長く愛用するためのお手入れ方法について押さえておきましょう。基本はそれほど難しくありませんが、いくつかのポイントに気をつけることで、より長持ちさせることができます。

①使用後は早めに洗う

曲げわっぱは、使用したらできるだけ早めに洗いましょう。汚れを長時間放置するとシミやカビの原因になります。

②柔らかいスポンジで洗う

洗うときはたわしなど硬いもので擦らないようにします。表面に傷をつけないよう、柔らかいスポンジを使いましょう。

③拭き取り乾燥

洗浄後、清潔な布巾で水気を拭き取りましょう。内側も外側も水分が残らないように丁寧に拭き取ることが大切です。

④風通しの良い場所でよく乾かす

拭き終わったら、蓋を外した状態で風通しの良い場所に置いて自然乾燥させます。下向きに置くと底に水分がたまるため、必ず横向きに立てて乾かしてください。しっかり乾燥させることでカビの発生を防ぎます。

⑤直射日光・高温を避ける

乾燥させる際や保管時には、直射日光やストーブの近くなど高温になる場所は避けましょう。急激な乾燥や高温は木を変形・ひび割れさせる原因になります。

以上のポイントを守れば、曲げわっぱのお弁当箱や器は美しい状態で長く使い続けることができます。

電子レンジや食器洗浄機の使用は避け、自然の素材ならではの風合いを楽しみながらお手入れしてください。

きちんと手をかけてあげることで、曲げわっぱは、年月を重ねるごとに味わいを増し、愛着も深まっていくでしょう。

まとめ

曲げわっぱは、木の温もりと機能性を兼ね備えた素晴らしい伝統工芸品です。 歴史に裏打ちされた確かな技と、現代の暮らしにも通じる実用性で、多くの人に長年愛され続けています。

毎日の食事に曲げわっぱを取り入れることで、心豊かなひとときを感じられるでしょう。